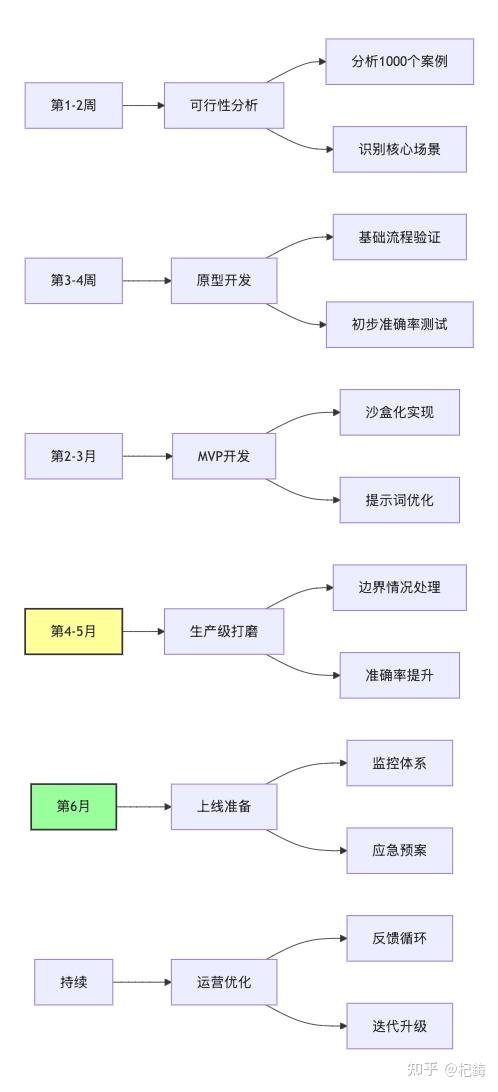

用一个物流AI Agent的开发流程告诉你吧……

正如你的包裹丢失了。

传统流程需要你打电话、填表格、等待回复。

而有了AI Agent,一切都变了——它能自动联系承运商、追踪货物、协商赔偿,甚至安排退货或重新发货。

物流AI Agent的成功秘诀在于它能像人类员工一样工作:接收投诉邮件→分析问题类型→查询物流系统→联系相关方→协商解决方案→执行决定。

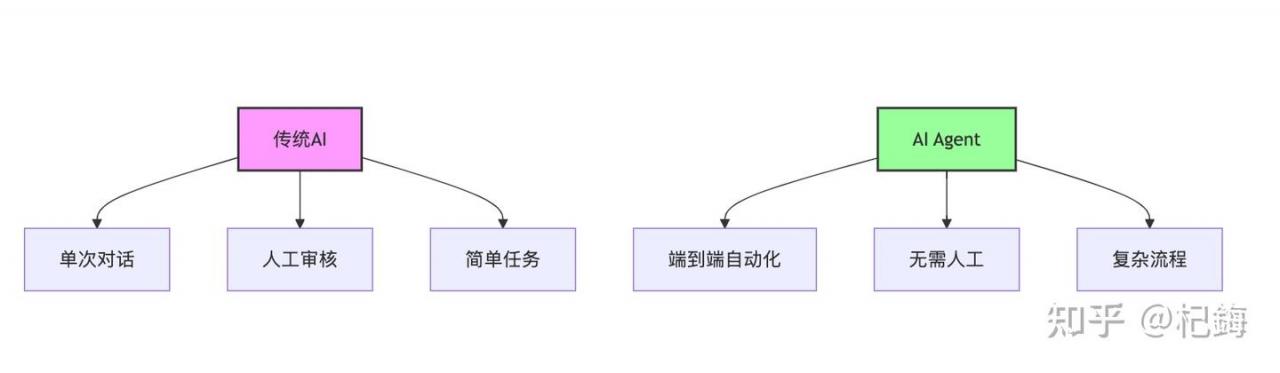

整个过程完全自动化,准确率达到99.8%。这种端到端的处理能力,正是AI Agent与传统AI的本质区别。

观察这个简化的物流Agent工作流:

- 邮件分类(是否为物流投诉)

- 信息提取(订单号、问题描述)

- 系统查询(物流追踪信息)

- 决策制定(退款/重发/等待)

- 执行操作(发送邮件、更新系统)

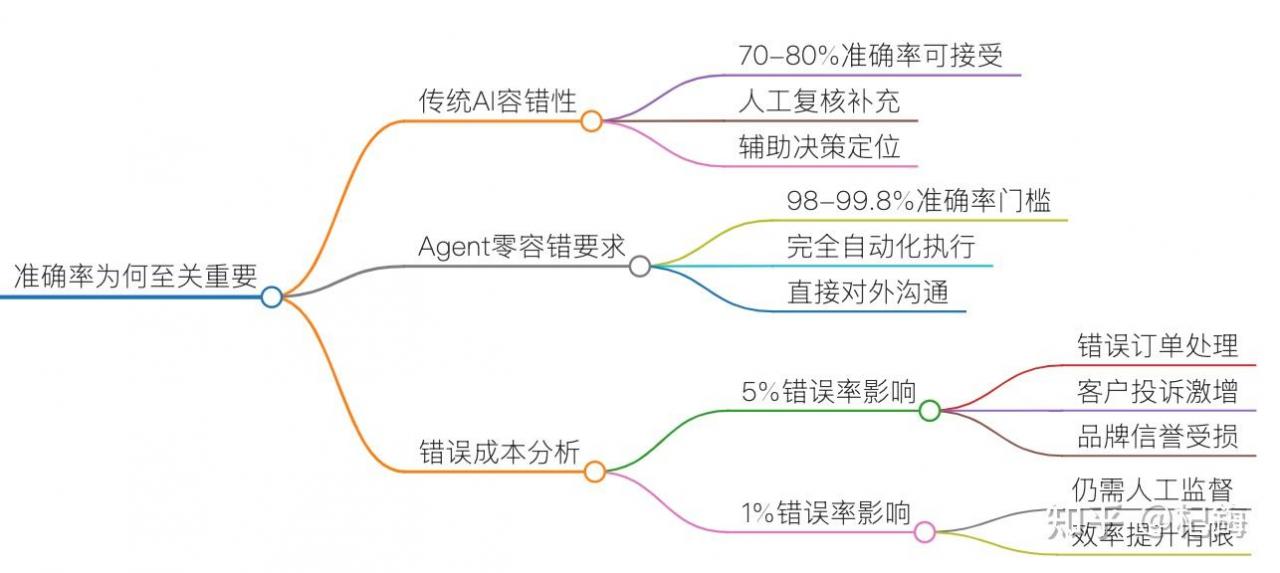

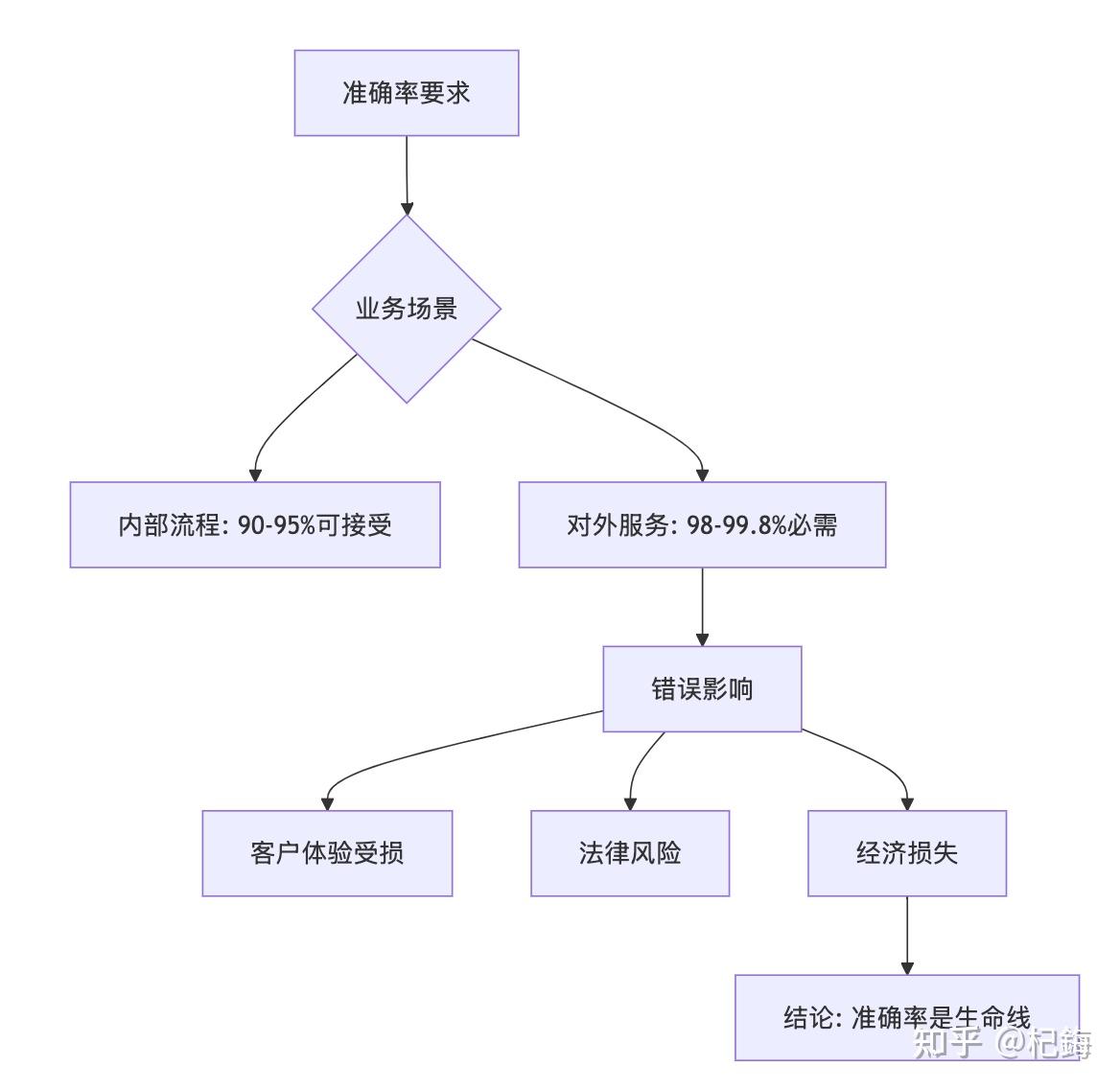

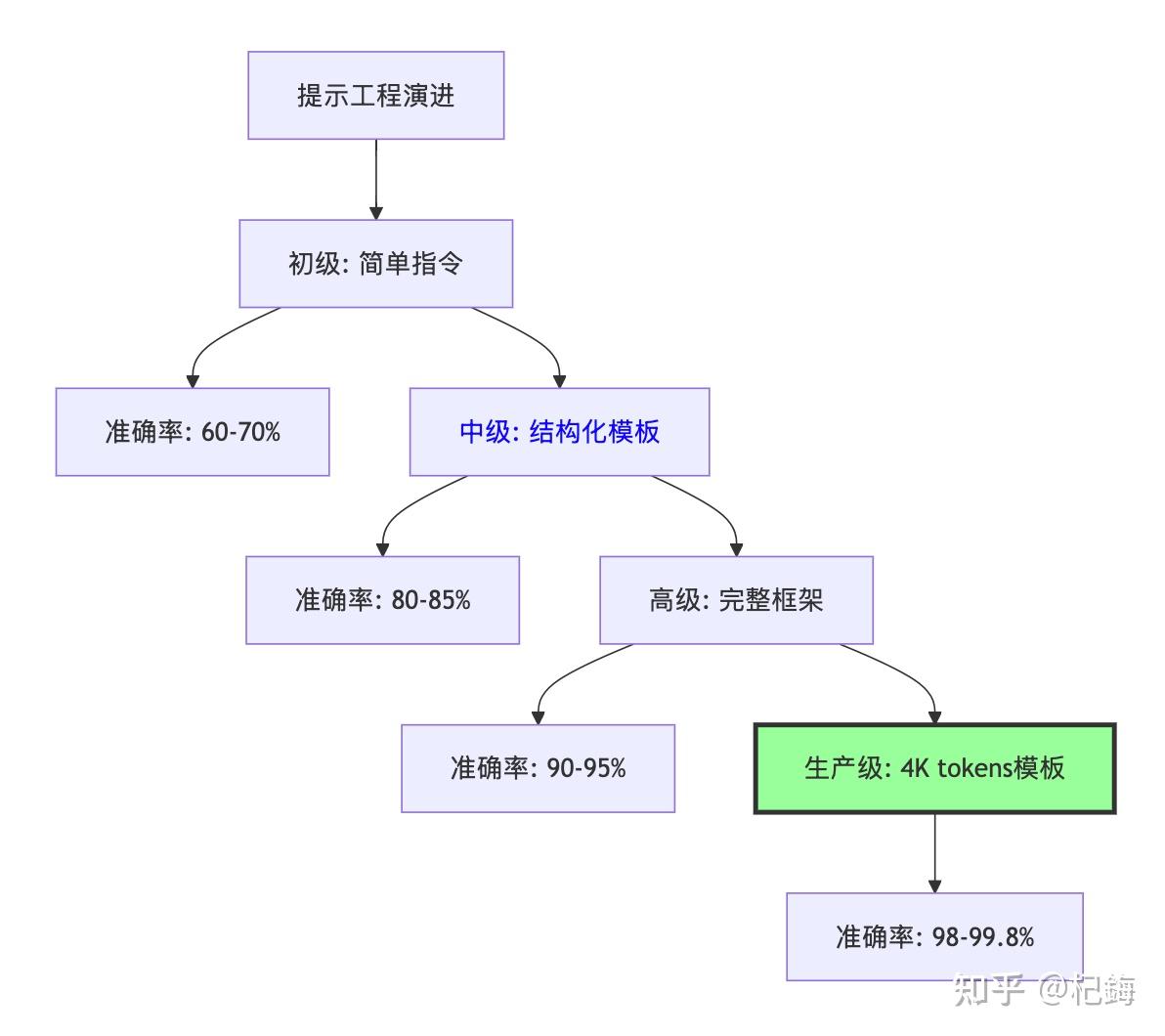

准确率:AI Agent的生命线

在物流AI Agent项目中,当Agent给客户发送错误信息或做出错误决策时,后果是很可怕的。

一个5%的错误率意味着每20个客户就有1个收到错误处理,这在任何企业都是不可接受的。

因此,追求极致准确率不是完美主义,而是生存必需。

| 应用类型 | 准确率要求 | 错误容忍度 | 人工介入 |

|---|---|---|---|

| 传统AI助手 | 70-85% | 高 | 始终需要 |

| 内部Agent | 90-95% | 中 | 偶尔需要 |

| 生产级Agent | 98-99.8% | 极低 | 几乎不需要 |

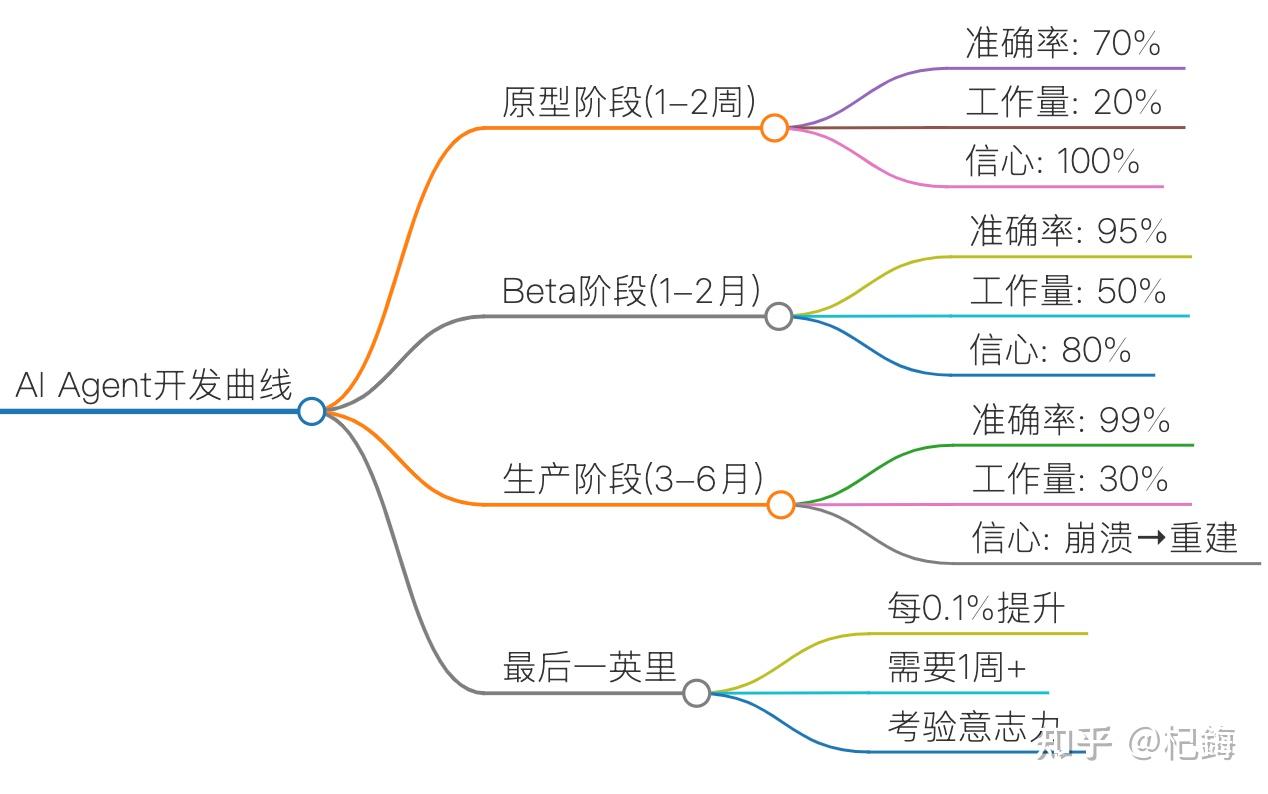

准确率的提升并非线性努力。从90%提升到95%可能需要2周,但从98%提升到99%可能需要2个月。这就是为什么许多AI Agent项目在原型阶段表现出色,却难以达到生产级标准的原因。

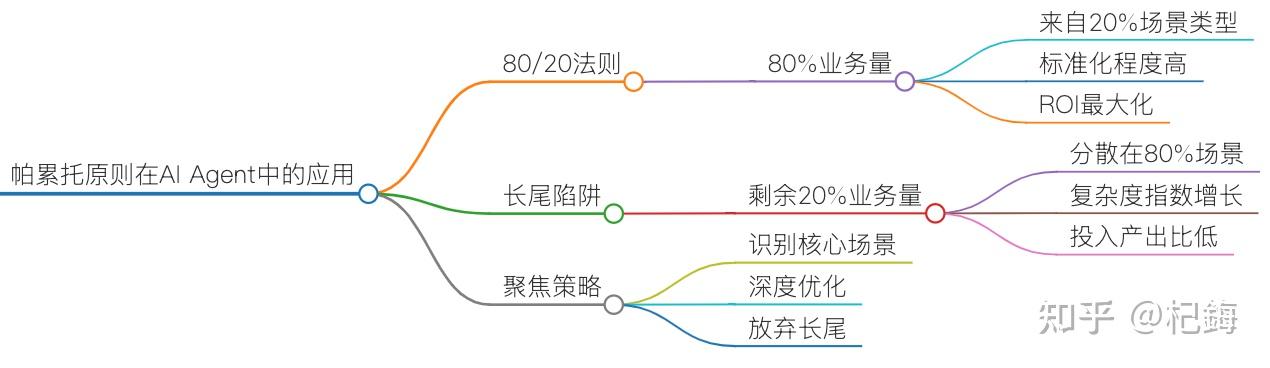

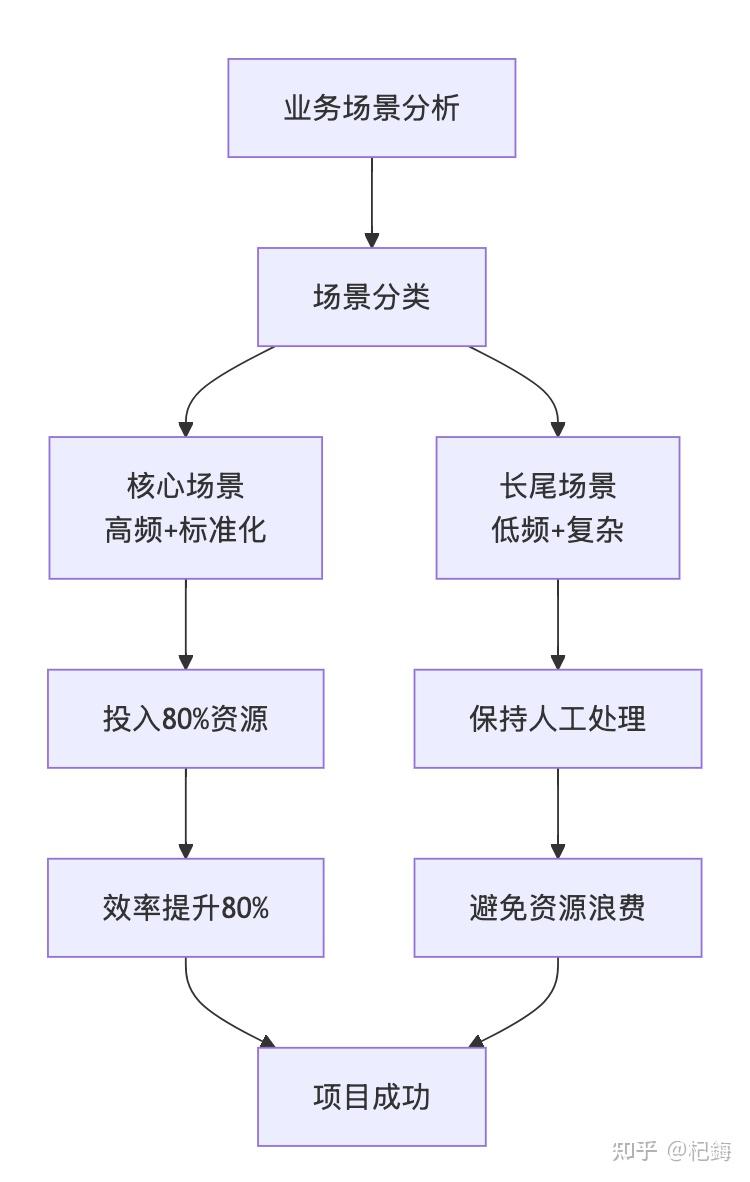

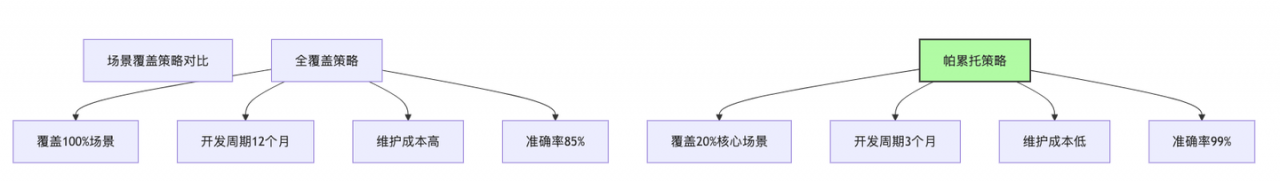

28原则:聚焦核心场景

在物流AI Agent项目中,会发现11个核心场景(如包裹丢失、延迟送达、地址错误等)覆盖了80%的投诉量。

而为了处理一个月仅3次的特殊退货流程,花费的工程资源几乎可以”用铜管乐队护送客户到副总裁办公室人工处理”。

28原则不是妥协,而是智慧。

通过聚焦核心场景,不仅能更快上线,还能达到更高的准确率。

剩余的长尾场景保留人工处理,反而提升了整体服务质量。

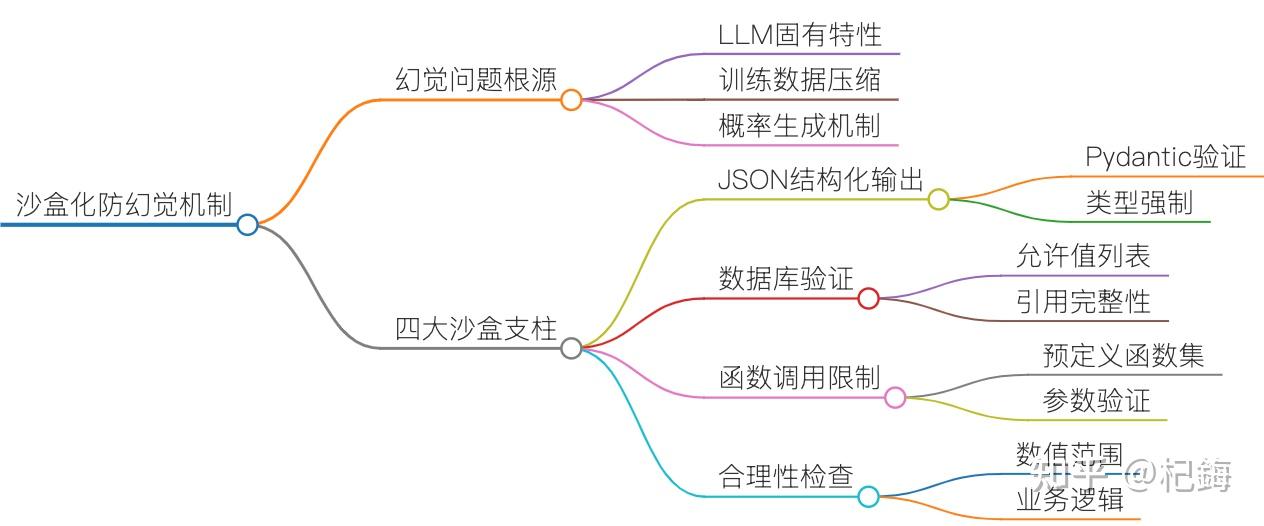

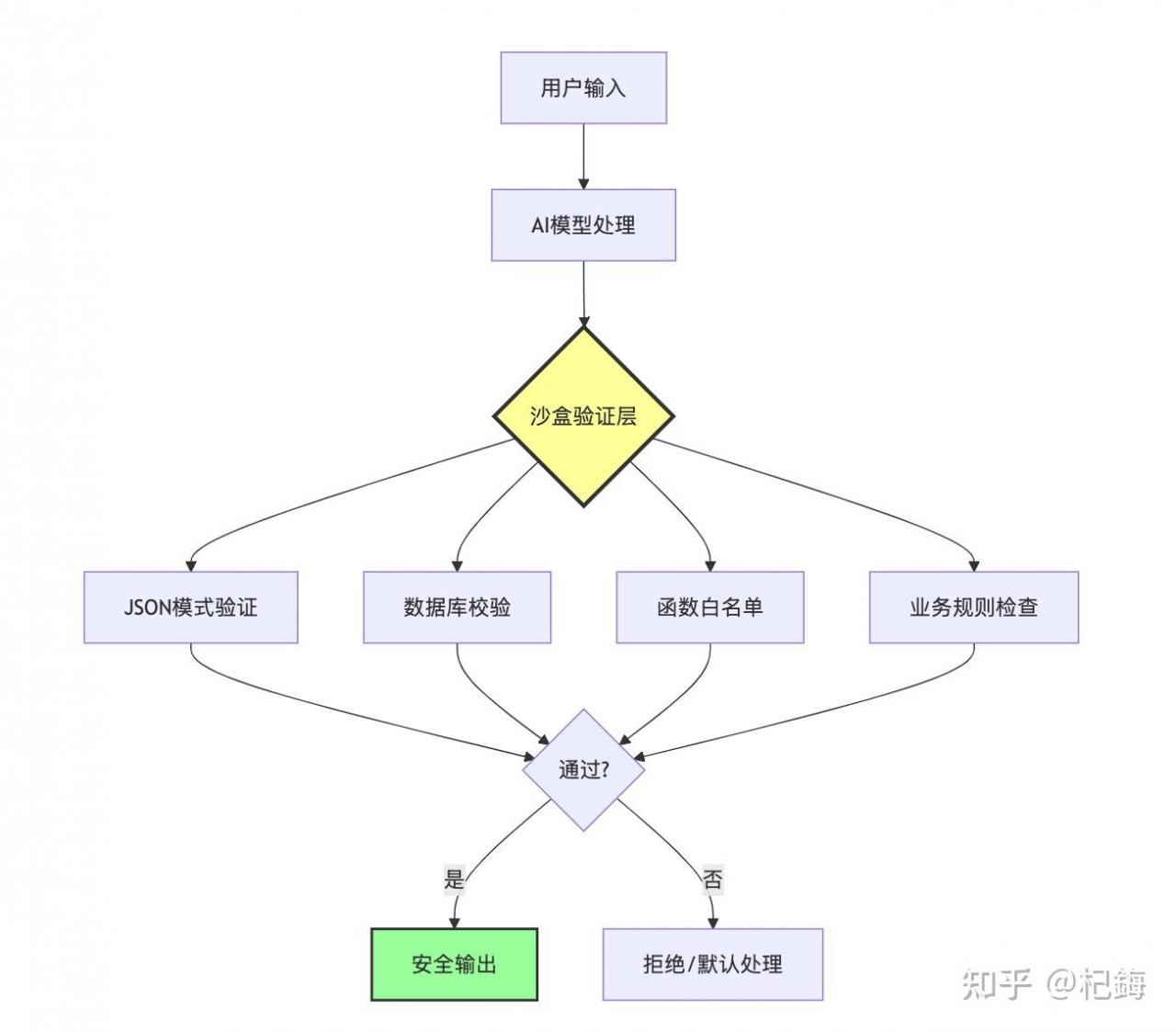

100%防幻觉:沙盒化策略

物流AI Agent必须100%避免幻觉——想象一下,如果Agent承诺了不存在的赔偿金额或虚构了物流信息,后果不堪设想。沙盒化不是限制AI的创造力,而是确保它在安全边界内发挥能力。

就像给赛车手一条赛道,而不是让他在城市里狂飙。

| 防幻觉策略 | 实施难度 | 防护效果 | 灵活性损失 |

|---|---|---|---|

| 无防护 | ⭐ | ❌ | 0% |

| 提示词约束 | ⭐⭐ | 60% | 10% |

| 输出后验证 | ⭐⭐⭐ | 85% | 20% |

| 沙盒化 | ⭐⭐⭐⭐ | 99.9% | 30% |

沙盒化确实会降低30%的灵活性,但这是值得的代价。

在生产环境中,一个可预测、可控的系统远比一个偶尔出彩但可能出错的系统更有价值。通过精心设计的沙盒规则,我们既保证了安全性,又保留了足够的表现力来处理各种业务场景。

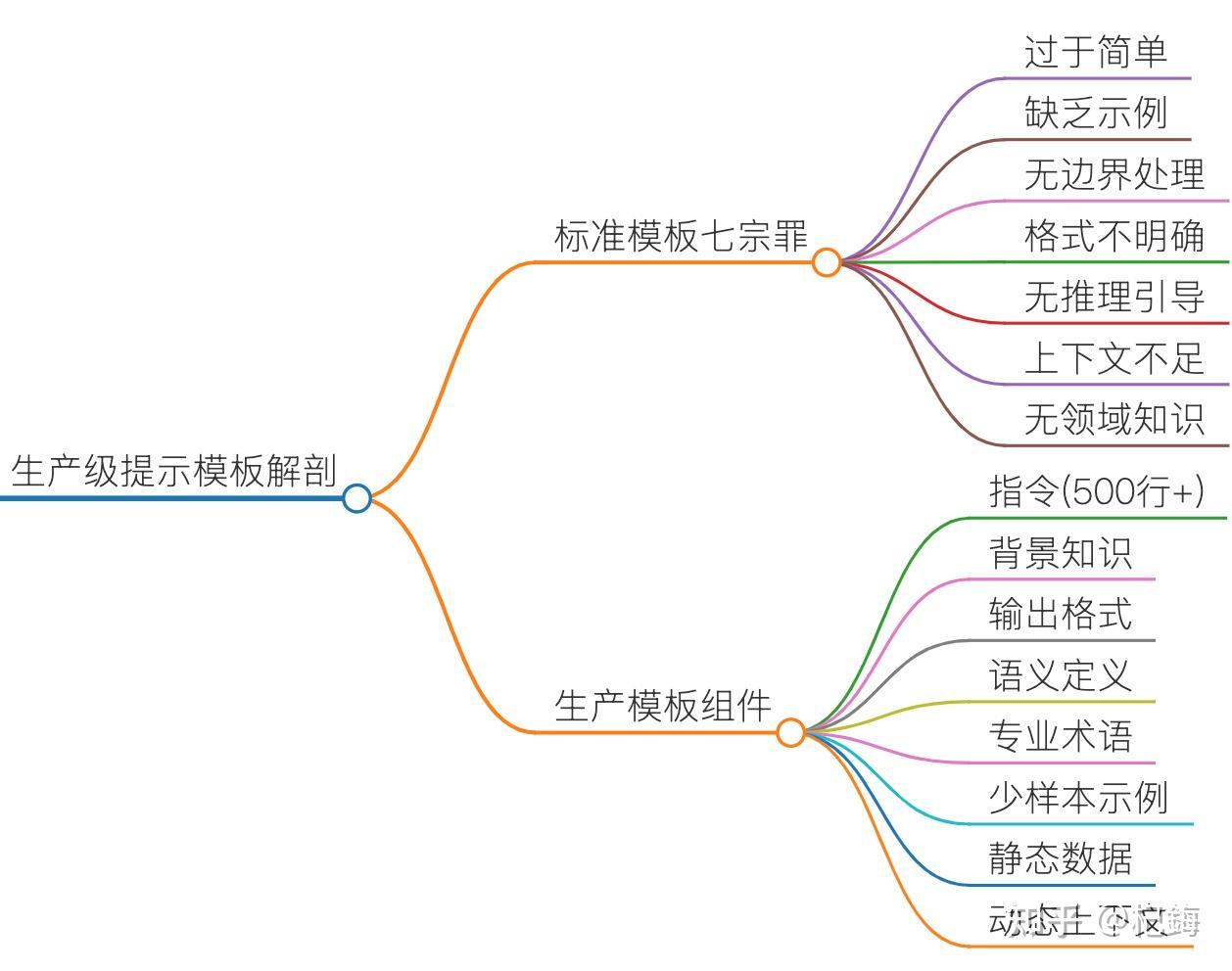

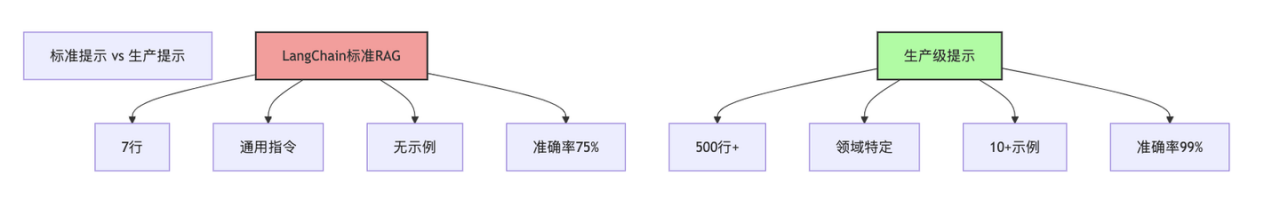

提示工程:从玩具到生产的跨越

大多数人认为提示词就是”告诉AI做什么”。错了!生产级提示词更像是一份详尽的员工手册,包含了工作指南、案例分析、异常处理、甚至企业文化。

物流Agent提示词有4000 tokens,相当于一篇小论文。

这不是过度设计,而是通往99%准确率的必经之路。

生产级提示模板结构示例:

PRODUCTION_PROMPT = """

# 物流投诉处理Agent v2.3

## 1. 指令 (核心任务定义)

你是一个专业的物流投诉处理专员...

[200行详细指令]

## 2. 业务背景

公司政策:退款上限$500,超过需主管批准...

[100行业务规则]

## 3. 输出格式

{

"classification": "...",

"confidence": 0.95,

"reasoning": "...",

"action": {...}

}

## 4. 专业术语表

- AWB: Air Waybill (航空运单)

- POD: Proof of Delivery (签收证明)

[50个专业术语]

## 5. 少样本示例

### 示例1: 包裹丢失

输入: "我的包裹追踪显示已签收,但我没收到"

推理过程: ...

输出: ...

[10个详细示例]

## 6. 边界情况处理

- 如果金额超过$500...

- 如果客户情绪激动...

[30种边界情况]

"""

提示工程是AI Agent项目中最被低估的部分。

很多团队在这里栽跟头,认为”差不多就行”。但请记住:从95%到99%准确率的提升,80%来自提示优化。投资一个优秀的提示工程师,比购买更强大的GPU更值得。

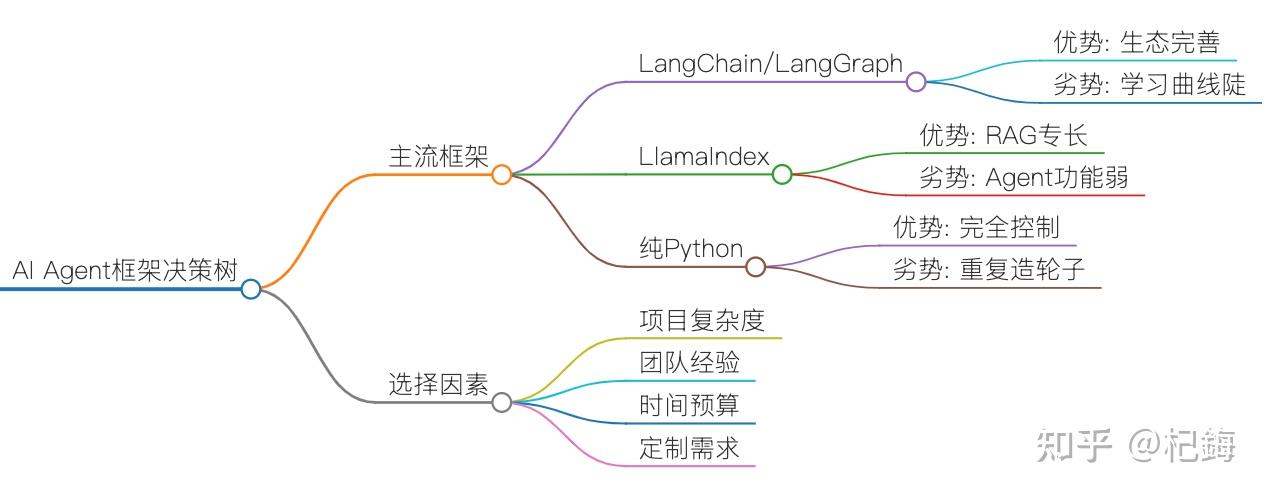

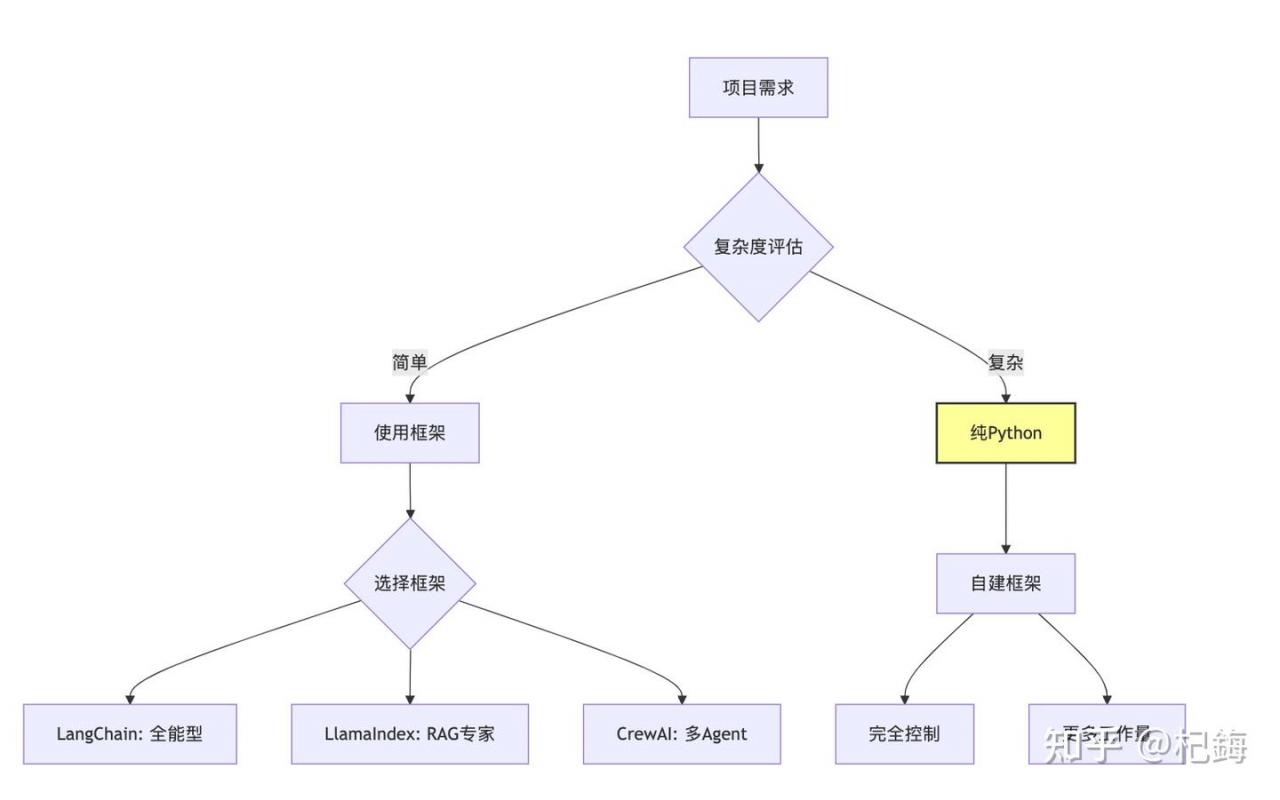

框架选择:要不要用AI框架?

在物流AI Agent项目中,团队在尝试了LangChain、LlamaIndex和纯Python。

最终选择了纯Python,因为团队需要的一些特殊工作流在框架中很难实现。

这个决定让团队多写了2000行基础代码,但获得了完全的灵活性。

框架不是银弹,选择适合的工具比选择流行的工具更重要。

最后,框架vs纯Python对比示例:

# LangChain方式

from langchain.agents import AgentExecutor

agent = AgentExecutor(llm=llm, tools=tools)

result = agent.run("处理物流投诉")

# 纯Python方式

class LogisticsAgent:

def __init__(self, llm):

self.llm = llm

self.state = {}

def process_complaint(self, complaint):

# 完全自定义的处理流程

classification = self._classify(complaint)

if classification.confidence < 0.95:

return self._escalate_to_human()

# 自定义的状态管理

self.state['classification'] = classification

# 灵活的工作流控制

if classification.type == 'lost_package':

return self._handle_lost_package()| 评估维度 | LangChain | LlamaIndex | 纯Python |

|---|---|---|---|

| 上手速度 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |

| 灵活性 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 生态系统 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐ |

| 维护成本 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |

| 定制能力 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

框架选择没有对错,只有适合。对于标准化程度高的项目,框架能节省大量时间。但对于需要深度定制的生产级Agent,纯Python可能是更好的选择。建议先用框架快速验证概念,再根据实际需求决定是否需要自建。

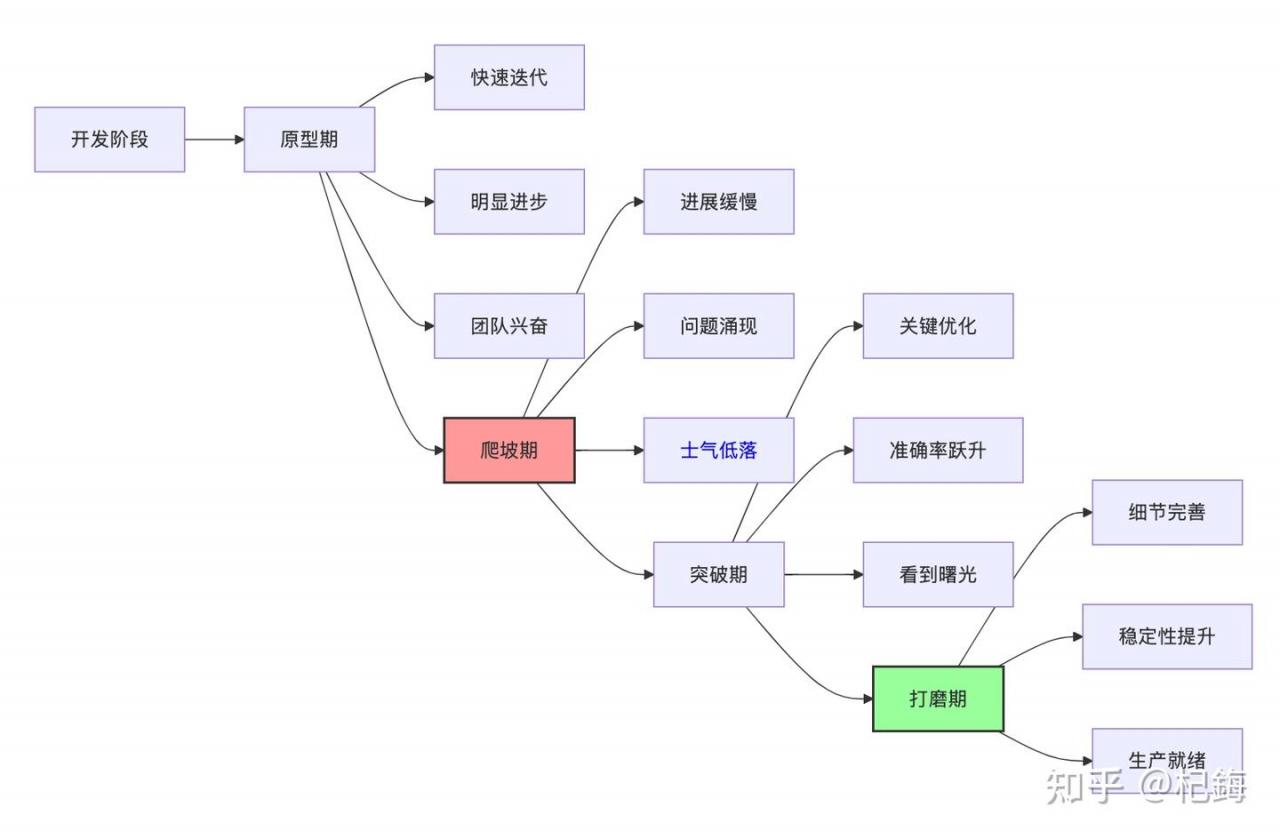

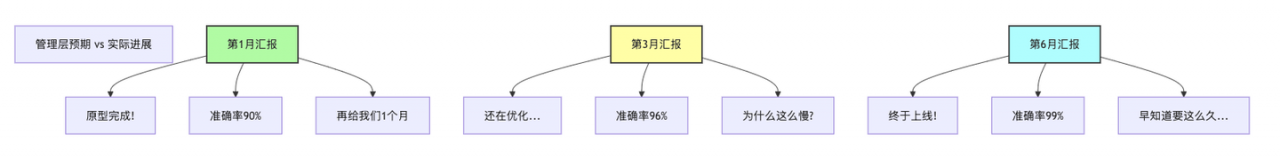

AI Agent悖论:为何原型易而生产难

AI Agent悖论就像跑马拉松:前5公里你觉得自己能飞,中间你开始怀疑人生,最后5公里纯靠意志力。原型阶段的快速进展会给团队错误的预期,认为”再有几周就能上线”。实际上,从95%到99%准确率的提升,往往需要比从0到95%更多的时间和努力。

理解AI Agent悖论对项目管理至关重要。

建议在项目初期就设定现实的期望:原型只是开始,生产级系统需要6个月以上。

同时,在最困难的爬坡期保持团队士气,因为这正是区分成功与失败的关键时刻。

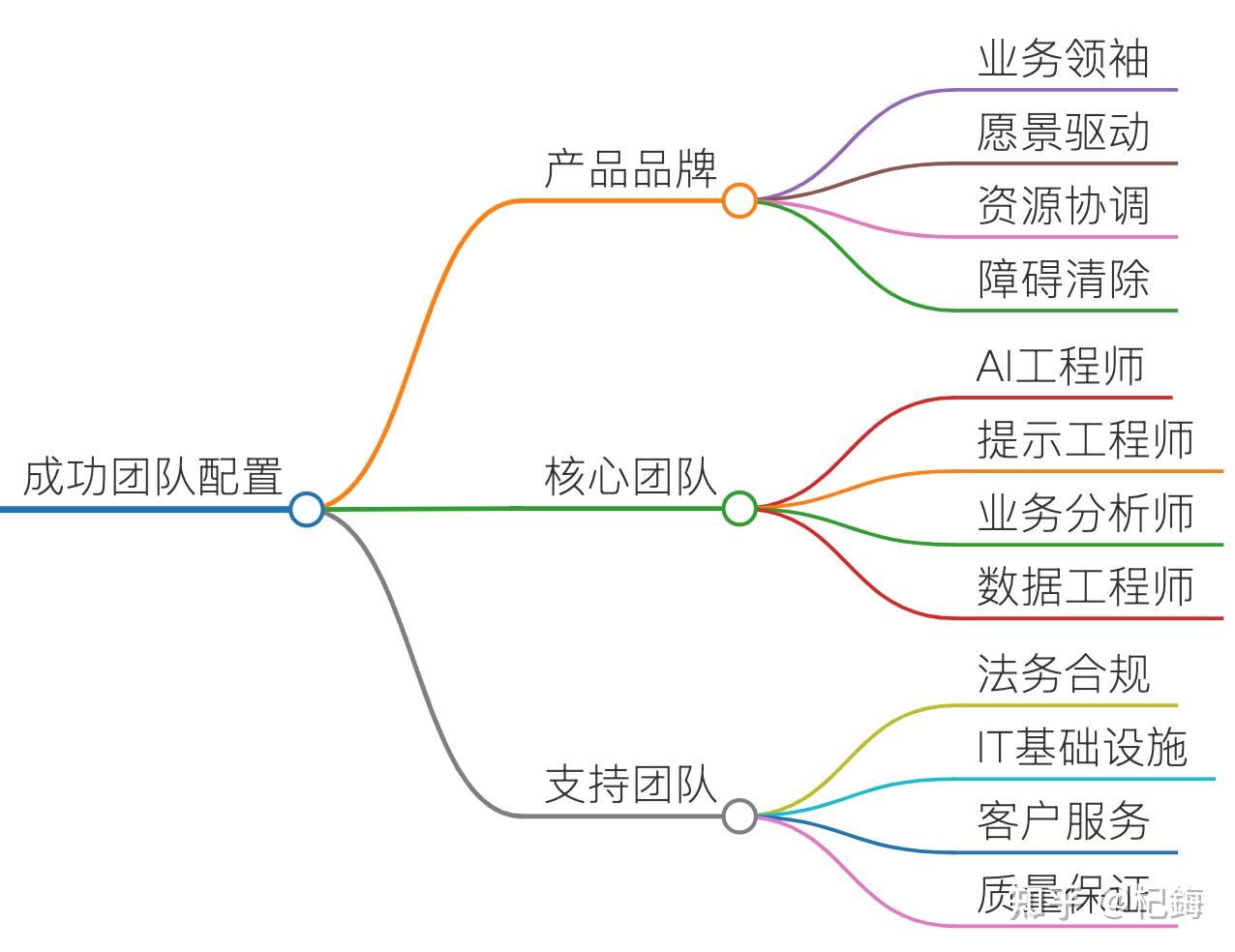

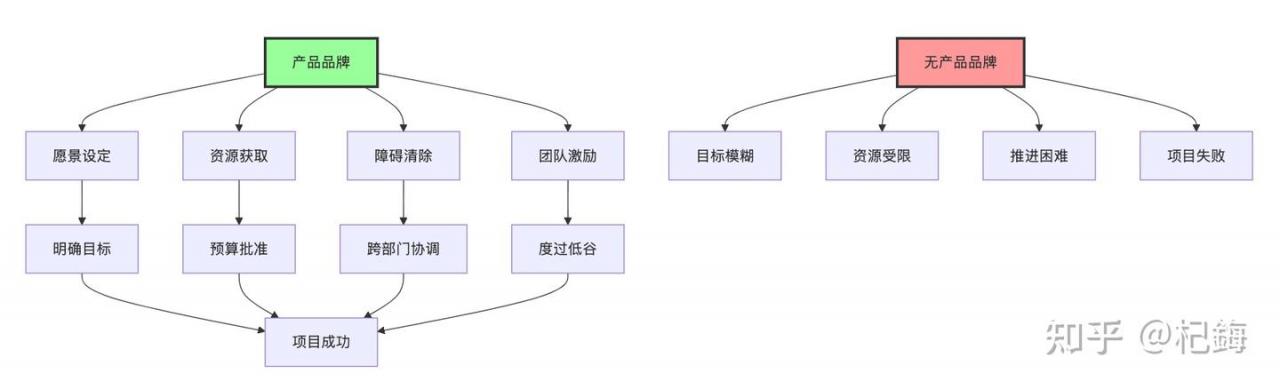

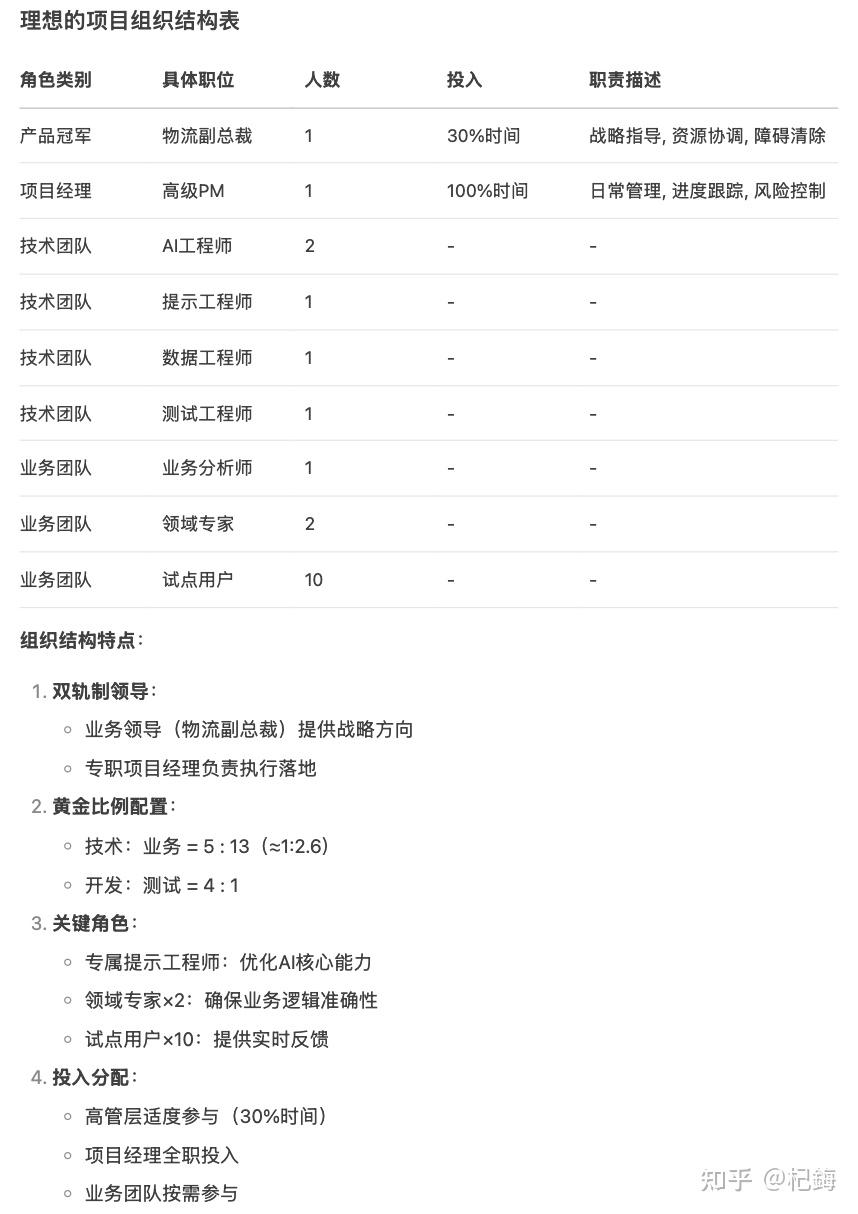

团队与流程:产品品牌的关键作用

在所有成功的AI Agent项目中,都有一个共同点:一位充满激情的产品冠军。这通常不是技术人员,而是深谙业务痛点的领导者。他们不仅提供愿景和资源,更重要的是在困难时期坚守信念。我们曾因为失去产品冠军而导致项目夭折——技术再好,没有业务推动也是徒劳。

成功项目的组织架构:

| 角色 | 关键特质 | 时间投入 | 影响力 |

|---|---|---|---|

| 产品品牌 | 业务视野+影响力 | 30% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 项目经理 | 执行力+协调力 | 100% | ⭐⭐⭐⭐ |

| AI工程师 | 技术深度+创新 | 100% | ⭐⭐⭐⭐ |

| 提示工程师 | 细节+耐心 | 100% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

| 业务分析师 | 领域知识+沟通 | 50% | ⭐⭐⭐ |

产品品牌不需要懂技术,但必须深刻理解业务价值和愿意承担风险。

他们的存在让团队在面对”为什么要继续”的质疑时有了答案。

如果你的项目还没有找到这样的人,建议暂缓技术开发,先寻找愿意为之奋斗的业务领袖。

最后:

13条关键经验总结

- 准确率是生命线:不是追求完美,而是生存必需。98%是及格线,不是优秀线。

- 聚焦核心场景:用20%的场景创造80%的价值,不要被长尾诱惑。

- 沙盒化防幻觉:宁可限制灵活性,也要确保100%可控。

- 提示工程投资:一个优秀的4000-token提示词,胜过一切技术栈。

- 框架理性选择:流行的不一定适合,纯Python也许是最好的框架。

- 预期管理:告诉老板需要6个月,而不是6周。

- 最后一英里最难:从98%到99%比从0到98%更困难。

- 产品冠军必需:没有业务推动力,技术只是玩具。

- 数据驱动决策:分析1000个真实案例,再承诺自动化率。

- 团队配置均衡:提示工程师和AI工程师同等重要。

- 持续监控优化:上线不是结束,而是开始。

- 文档详尽记录:今天的决策,明天的智慧。

- 保持敬畏之心:AI Agent很强大,但不是魔法。

生产就绪度检查清单

- [ ] 准确率达到98%以上?

- [ ] 核心场景100%覆盖?

- [ ] 沙盒化机制完善?

- [ ] 提示词经过100+案例验证?

- [ ] 监控告警体系就绪?

- [ ] 人工介入流程明确?

- [ ] 法务合规审查通过?

- [ ] 压力测试通过?

- [ ] 回滚方案准备就绪?

- [ ] 团队7×24值守安排?

生产级AI Agent不是技术挑战,而是工程挑战。

成功的关键不在于使用最新的模型或框架,而在于扎实的工程实践、深刻的业务理解和永不放弃的坚持。