个人学习和实践个人知识管理多年,简单来回答下这个问题。

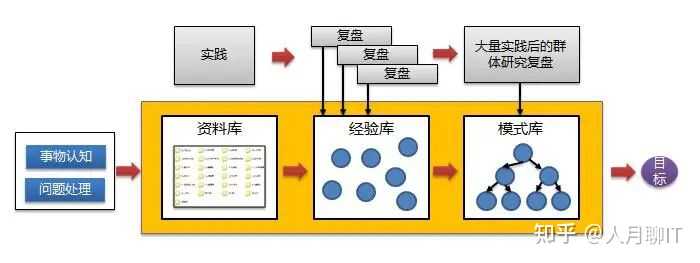

从资料库到知识库,从知识库到经验模式的转变

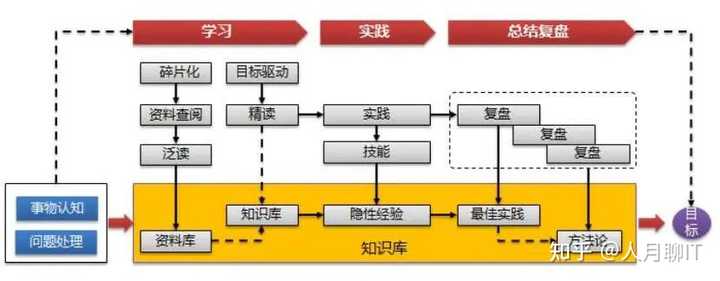

我在前面一直在强调个人通过学习实践复盘的持续迭代完成知识库的自我持续进化的完整过程。具体可以参考上面这个图。要知道,在信息爆炸的时代,构建个人知识库似乎成了每个人的”标配”。但我一直强调,知识库绝不是简单的资料收集库。回顾自己十几年的知识管理实践,我把个人知识成长分为四个阶段:

- 资料库:最初级的阶段,只是简单地收集和下载各种资料,进行碎片化的阅读。很多时候,我们的移动硬盘里躺着几百G的文档,但真正需要用时却很难快速找到或复用,因为它们是孤立的、非结构的。

- 知识库:进一步,我们会围绕某个主题进行系统化的学习和阅读,对收集的资料进行分类整理。这时,资料开始转化为有结构的知识。

- 经验库:更进一步,当我们把这些知识应用到实际工作中,通过实践去验证、去经历失败和成功,然后对这些实践进行总结和复盘,这些知识就升华成了个人经验。经验是带有个人实践烙印的、经过验证的知识。

- 模式库:这是最高级的阶段,也是最难达到的。在某个专业领域进行长期大量的实践后,我们会对某一类事物或某一类问题形成体系化的认知和解决方法套路。这些套路不是固定的步骤,而是经过高度抽象、可复用、可组合的分析和解决问题的”模式”。

所以个人知识库里面最低级的是你收集的资料库,最高级的是最终形成的经验库,方法模式库。但是要完成这个知识的进化和转化,需要的是学习-实践-复盘的完整过程。通过第一个阶段的学习,我们可以完成资料朝知识的初步转移,这个时候只能算做在理论上知道某个道理;接着第二阶段通过实践去应用学习到的知识和理论,完成了知识到技能,知识到经验的初步转化。而更高级的第三阶段往往通过长期大量的实践,周期性复盘来完成,即从单一的经验进一步抽象归纳和整合,形成个人的方法模式库。模式库为何如此重要?因为它直接对应着我们的模式匹配能力。遇到新问题时,如果能在模式库中快速找到匹配的模式(即分析框架、解决方法套路),就能大大缩短解决问题的时间,提高效率。

个人知识库为何容易沦为”资料库”?

很多人热衷于收集各种资料,却忽视了知识转化的关键环节。我观察到的现象是:大家往往把”收集”当成了”学习”,把”存储”当成了”掌握”。这种误区导致个人知识库变成了一个巨大的”资料坟墓”。对于你个人的成长没有任何好处。这里面的关键误区包括了:

第一就是重收集轻消化:很多人看到好的文章、视频、资料就立即收藏,但收藏后很少真正去阅读和理解。这种行为模式让我想起一个比喻:就像一个人不停地往仓库里搬东西,却从不整理和使用,最终仓库变成了垃圾场。

第二就是缺乏结构化思维:收集的资料往往是零散的、碎片化的,没有形成系统的知识结构。就像一堆散落的珍珠,虽然每颗都有价值,但只有串成项链才能发挥最大价值。

第三是忽视实践验证:知识只有在实践中才能真正转化为能力。很多人把知识管理等同于资料管理,却忽视了最重要的环节——将知识应用到实际工作中去验证、去检验。只有通过实践验证和复盘总结,资料才能够真正转化为你个人的经验,乃至更高级的方法模式。

构建真正服务于成长的知识库

要让个人知识库真正服务于成长,必须建立完整的”学习-实践-复盘”闭环。这个闭环是我十几年来知识管理实践的核心方法论。

第一步:建立目标驱动的知识结构

知识库的构建必须有明确的目标导向。我经常说:”如果你不知道去哪里,给你一张地图也没有用。”知识结构的作用就是让你清楚地知道现在的位置和目标之间的距离。

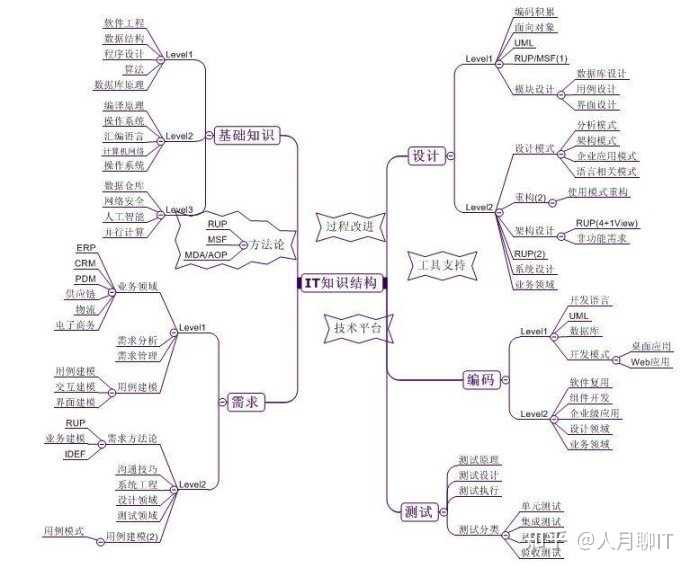

我在构建个人知识体系时,会先确定核心领域和目标,然后围绕这些目标建立知识树。比如在IT领域,我会按照技术栈、方法论、软技能等维度来组织IT知识结构。这种结构化的方式让我能够快速定位知识缺口,有针对性地补充学习。

在IT咨询和数字化规划领域,我结合传统的单维度思维导图方式的知识结构,将其转换为矩阵模式的二维知识结构图。因为这种方式既可以体现知识的关键维度和分层,又能够体现知识的动态生命周期过程。这种知识构建方式可以更加方便我们后续基于知识结构指定个人学习实践路线。

第二步:从资料到知识的转化

收集资料只是第一步,关键是要进行深度加工。我采用的方法是:

- 主题阅读:围绕一个主题,同时阅读多份相关资料,形成对比和交叉验证

- 结构化整理:用思维导图或矩阵方式整理知识点之间的关系

- 深度思考:不满足于表面理解,要探究背后的逻辑和原理

特别是主题阅读,本身也是《如何阅读一本书》里面谈到的一种进阶阅读方式。收集到的资料量相当大,每个资料文档都要详细阅读基本不可能。因此更多我们都应该是目标驱动,围绕一个核心的主题,类似我自己相关的思维,云原生,数字化转型,数据治理,企业架构等。基于主题快速的搜索和检视相关资料,对这些资料从泛读到精读,同时提取资料中相同主题内容进行交叉验证和对比分析,再整理出新的知识脉络和框架结构。通过这种方式,我们对知识的理解就不再是表面的理论,而是知识背后的逻辑。

第三步:实践验证与经验积累

知识只有在实践中才能真正转化为能力。我始终坚持”凡所有事,必须经过你亲自实践或验证”的原则。实践的过程包括: –

- 主动应用:在工作中主动寻找应用新知识的机会

- 问题解决:用学到的知识去解决实际问题

- 效果评估:观察应用效果,分析成功和失败的原因

第四步:复盘总结与模式提炼

复盘需要”回顾目标、评估结果、分析过程、总结规律”,这是结构化复盘的基本步骤。对于复盘我在讲个人知识管理的时候也谈到,其核心是要从对结果的简单的总结转变到对过程的详细复盘,只有这样才能够体现复盘的三层价值,即:将知识库转化为经验模式库、形成可迁移的逻辑元素、构建动态逻辑网络。这里需要强调复盘与底层逻辑构建的关系。

因此复盘是知识转化为经验的关键环节。我建立了定期复盘的习惯,每次实践后都会问自己四个问题:

- 当初的目标是什么?

- 实际结果如何?与目标的差距在哪里?

- 哪些地方做得好,哪些地方有待改进?

- 从中可以总结出哪些经验、教训或规律?

通过这样的复盘,零散的经验逐渐形成可复用的模式。这些模式不是固定的步骤,而是经过高度抽象的分析框架和解决方法。

AI时代的知识库新思维

随着AI工具的普及,个人知识库的构建方式也在发生深刻变化。我观察到的一个重要趋势是:AI时代,松散的知识库在借助AI的情况下同样能输出结构化和严谨的内容。在有了AI工具辅助后,我们可以更加方便的对我们已有的知识,收集的资料库信息进行整理和检索,包括构建个人AI智能知识库来辅助个人日常工作。

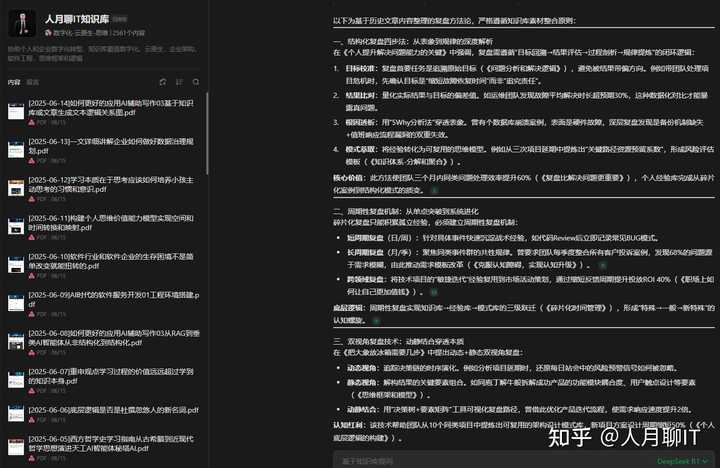

比如上图,我将个人公众号和头条号的个人文章全部导入到Ima知识库,那么这个知识库就成了我日常个人知识检索的一个关键工具。也方便我个人对我历史输出的知识文章进行回顾,包括基于某一个关键主题进行进一步的归纳和整理。

同时我还借助AI工具帮我梳理知识库里面的文章内容,并输出相应的知识网络拓扑和知识关系图。这样我就更加清楚我已有知识点之间的前后关联依赖,知识的相互影响和制约关系,知识本身的层级关系等。通过这种方式反而是更加方便你后续进一步规划个人学习实践路线。如果是不借助AI工具手工整理,类似采用Notion等知识管理工具自己去创建双向链接,那么这个工作量是相当巨大的。这就是善用AI工具带来的好处。所以我们可以简单分析下AI工具带来的优势和局限。

AI工具的优势在于:

- 自动化整理:AI可以帮助我们自动分类、标签化、关联知识点

- 智能检索:基于语义的搜索比关键词搜索更精准

- 知识关联:AI能够发现知识点之间的隐藏关联

- 内容生成:基于已有知识库生成新的内容

但AI工具的局限在于:

- 缺乏实践验证:AI无法替代真实的实践体验

- 难以形成个人模式:AI生成的是通用知识,难以形成个人独特的经验模式

- 缺乏深度思考:AI难以进行深度的逻辑推理和抽象总结

因此,在AI时代,我们更应该专注于: – 实践验证:将AI生成的知识应用到实际工作中 – 模式提炼:从实践中总结出个人独特的经验模式 – 深度思考:进行AI无法替代的深度逻辑分析

知识库的真正价值在于成长

个人知识库的价值不在于存储了多少资料,而在于它能否真正促进你的成长。一个真正有效的知识库应该是一个动态的、不断进化的系统,它能够:

- 帮助你快速定位和解决问题

- 促进你的思维能力和认知水平提升

- 形成你的核心竞争力

- 支持你的持续学习和成长

记住,知识库不是目的,成长才是目的。不要让知识库成为你的负担,而要让它成为你成长的助力。正如我常说的:”知识管理的核心不是让你去收集整理知识,而是让你具备应用知识解决问题并创造价值的能力。”在AI时代,我们更应该专注于那些AI无法替代的能力:实践验证、深度思考、模式提炼、创新应用。只有这样,个人知识库才能真正服务于我们的成长,而不是沦为简单的资料收集库。